偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者ふむ…。

[adrotate banner=”6″]

目次

考察

10年ほど前の私だったら、この言葉にそのまま丸呑みにされ、ある種の悲観的な視点を人生に見出していただろう。しかし、今の私は違う。まず見るのは以下の言葉だ。『『中国古典』の教え』の『史記』にはこうある。

『地位が上がったり下がったりすることによって、付き合いの深さが良くわかる』

こちらが調子のいい時は放っておいても人は集まるが、落ち目になると、さっと去っていく。遥か昔から今において、変わることのない愚かな習性である。(中略)『だが、初めからそれが人情だと心得ていれば、人が寄ってきたからといって喜ぶこともないし、去っていったからといって嘆くこともないのである。』

そう。最初からそれが人間の実態なのだ。熊は冬眠するだろう。あれと全く同じだ。それについていちいち憂うことがあるだろうか。(熊は冬眠するのか。)と言って終わりだろう。それに、小林多喜二はこう言っている。

確かに、金の切れ目が縁の切れ目ということはあるだろう。だが、もしかしたらそこで『真の友人』を垣間見ることが出来るかもしれないのだ。悲観的になっている暇など、人生には一分も無い。

[adrotate banner=”7″]

関連する『黄金律』

同じ人物の名言一覧

あわせて読みたい

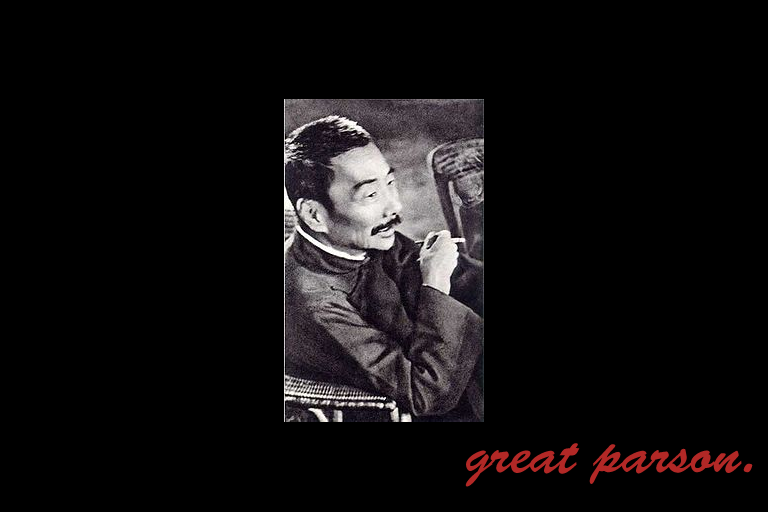

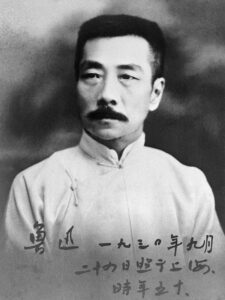

魯迅の名言・格言一覧

中国の思想家。男。中国の小説家であり、翻訳家・思想家で有名な魯迅は、1881年の9月25日に生まれます。日本へ留学した際に日露戦争のニュース映画を見て、中国人がどの...