[say name=”ハニワくん” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_92_s512_f_object_92_0bg.png”]先生、質問があるんですけど。[/say]

[say name=”先生” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_119_s512_f_object_119_1bg.png” from=”right”]では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。[/say]

ヴィトゲンシュタインは何をした人?わかりやすく簡潔に教えて!

『言語で表現できない世界の方が限りなく貴重だ』と主張した人です。

[say name=”ハニワくん” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_92_s512_f_object_92_0bg.png”]なるへそ![/say]

[say name=”博士” img=”https://www.a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/07/f_f_object_170_s512_f_object_170_0bg.png” from=”right”]も、もっと詳しく教えてくだされ![/say]

彼が『哲学の殺人者』と呼ばれた理由は、伝統的な哲学を否定したからです。

彼は哲学で『真理、神』がどうであるとか何とか言い合っても、それは単なる『言語ゲーム』に過ぎないと言いました。そしてその言語というものは、どれだけ物の本質を言い当てているか。信憑性がないわけです。人間が作り出した言語は信憑性がない。彼は『言語で表現できない世界の方が限りなく貴重だ』と言い、人の言葉に着目すれば真理に辿り着く『…わけがない』と主張したのです。

[say name=”博士” img=”https://www.a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/07/f_f_object_170_s512_f_object_170_0bg.png” from=”right”]うーむ!やはりそうじゃったか![/say]

[say name=”ハニワくん” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_92_s512_f_object_92_0bg.png”]僕は最初の説明でわかったけどね![/say]

[say name=”先生” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_119_s512_f_object_119_1bg.png” from=”right”]更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。[/say]

[adrotate banner=”3″]

パラダイム(価値観)

[kanren id=”51941″]

[kanren id=”51959″]

上記の記事の続きだ。このようにしてフッサールは、『認識』について再考した。

各人の誕生年

| ジョン・デューイ | 1859年 |

| フッサール | 1859年 |

| ラッセル | 1872年 |

ここに挙げられた人物たちは、『パラダイム転換』をしてみせた。パラダイムとは『価値観』のことだから、『価値観を変えた』ということである。デューイとラッセルは、

[say name=”ラッセル達” img=”http://www.gravityofdivine.com/wp-content/uploads/2019/06/人物アイコン-チーム.png”]もっと現実に目を向けろ![/say]

と主張し、フッサールは、

[say name=”フッサール” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png” from=”right”]先入観に騙されるな![/say]

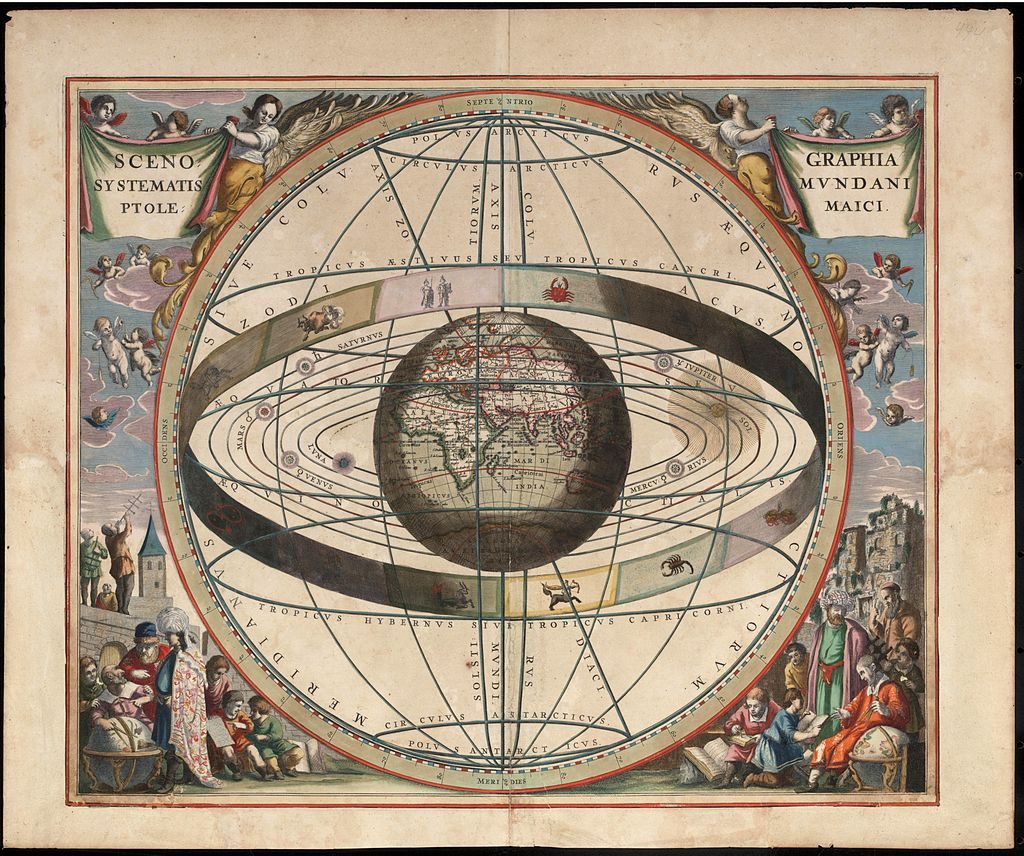

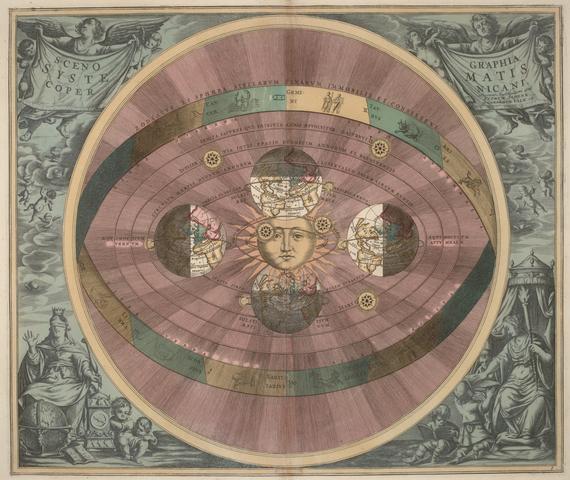

と言ったわけだ。つまり、まずそこに蔓延している間違ったものがあって、そこから目を覚ますことを求めるようにして、新しい考え方を打ち出したのである。もちろんそれは他の宗教家や哲学者たちも同じことだ。例えば、ガリレオとコペルニクスが『地動説』を説くまでは、キリスト教で信じられていた『天動説』が常識だった。

[画像]

しかし真実は、『地動説』に近かったわけで、

[画像]

更には、地球も太陽も、宇宙の真ん中ではなかった。しかし、この時代の人間は、『天動説を信じていた(間違った事実を、真実だと勘違いしていた)』のである。

トマス・クーン

そこで、トマス・クーンというアメリカの哲学者は、

[say name=”トマス・クーン” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]科学の発展はパラダイムの変化による。[/say]

と主張した。漸進的にではなく、パラダイムの交代によって革命的になされると。クーンはこのような変化を『科学革命』と呼んだ。

[memo title=”漸進的(ぜんしんてき)”]順を追って徐々に目的を実現しようとするさま。[/memo]

[kanren id=”42150″]

例えば上記の記事に書いたように、地動説を主張したとき、ブルーノという修道僧は殺され、ガリレオは宗教裁判にかけられた。このように、蔓延しているパラダイムというものは『保守』され、それを覆そうとする存在を『排斥』しようとする。だから、漸進的ではなく、革命的にガラッと変わるというのが、クーンの言う『科学革命』である。

ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズらよってコンピュータが家庭に配備され、インターネットが普及し、ラリー・ペイジやセルゲイ・ブリンのGoogleによって検索することが常識となり、マーク・ザッカーバーグのFacebookやツイッターやInstagramで自分たちのパーソナルな情報を共有するようになったのも、『科学革命』である。

もちろん、それらの新しいパラダイムには問題が多く存在する。

| 知る権利、消す権利、リベンジポルノ、児童ポルノ、誹謗中傷等 | |

| Twitter、Facebook | 個人情報の流出、デマゴギーの横行、ストーカーに発展等 |

| アダルト画像流出等 |

だから最初はこういう新たなパラダイムを受け入れないが、科学革命によって徐々にこのパラダイムが受け入れられるような方向に向かっていく。クーンは、『新しいものが古いものより正しい』という考え方はしていない。ただ、偶然と社会的要素の影響によって、こうした科学革命が起き続けると言ったのだ。

[timeline]

[tl label=’STEP.1′ title=’蔓延している常識がある’] [/tl]

[tl label=’STEP.2′ title=’新しい常識が浮かび上がる’] [/tl]

[tl label=’STEP.3′ title=’最初はそれを受け入れられない’]漸進的(徐々)にそれを受け入れるということにはならない。[/tl]

[tl label=’STEP.4′ title=’あるときパラダイムが変わる’]『やっぱりあの考え方が必要だよ!』[/tl]

[tl label=’STEP.5′ title=’一気に新しいその常識に入れ替わる’]漸進的ではなく、革命的にガラッと変わる。[/tl]

[/timeline]

まあ参考書を読みながらまとめているのだが、今あるこのデジタル革命が『受け入れられない』というのは、天動説ほどのことがないのでピンとこない。つまり、ブルーノやガリレオのような目に遭うのならわかるが、ビル・ゲイツやラリー・ペイジらはこういった排斥に遭っていないので、革命的ではなく漸進的に進んでいるようにも見える。

もちろん彼らがそれを普及させ、人々の『新しい価値観(パラダイム)』として植え付けるのは苦労しただろうが、それでもブルーノのように命を奪われたわけではないので、この様は漸進的に進んでいるように見える。しかし参考書には、

『現在進行中のデジタル革命もクーンによればパラダイムの交代である』

とある。まあわかりやすく、天動説と地動説の件を考えればいいだろう。バーナード・ショーは言った。

そして確かに人はバーナード・ショーの言ったように、保守的になり、現在自分が認識しているものにしがみつこうとする生き物である。ゲーテがこう言い、

コナン・ドイルがこう言ったように、

『新しいパラダイム』をすぐに受け入れられる人は、稀有である。

[kanren id=”23385″]

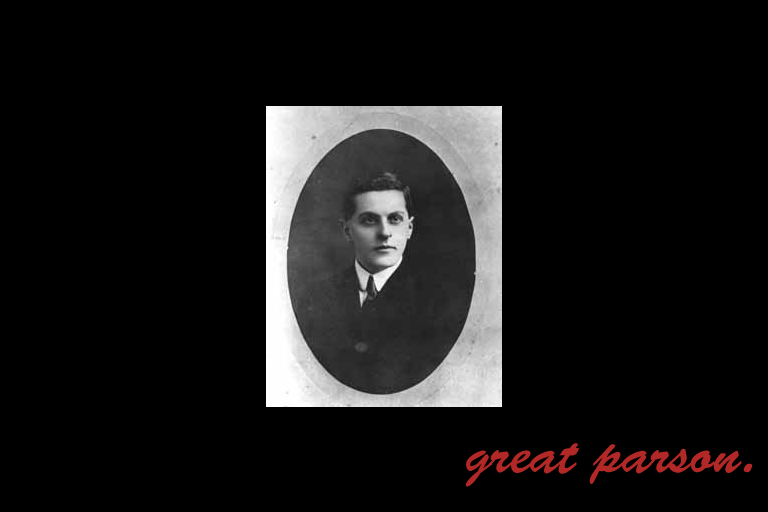

ウィトゲンシュタイン

さて、その天動説と地動説だが、こういう話がある。『利己的な遺伝子』で有名なリチャード・ドーキンスの著書『神は妄想である』にはこうある。

偉大な20世紀の哲学者、ウィトゲンシュタインは、友人の一人にこう尋ねたことがあった。

[say name=”ウィトゲンシュタイン” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]なぜ人々はいつも、地球が太陽のまわりを回っているのではなく、太陽が地球のまわりを回っていると仮定した方が人間にとって自然だと言うんだろう?[/say]

友人はこう答えた。

[say name=”友人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png” from=”right”]そりゃ、どうしたって、太陽が地球のまわりを回っているように見えるからだよ。[/say]

ウィトゲンシュタインは反論した。

[say name=”ウィトゲンシュタイン” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]じゃあ、地球のほうが回っているように見えたという場合には、どんな風に見えたのだろう?[/say]

彼のこの考え方も、ある種の『パラダイム転換』だ。20世紀最大の哲学者と言われ、『言語分析哲学』を開いた彼は『言語』に注目した。

[ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン]

言語分析学

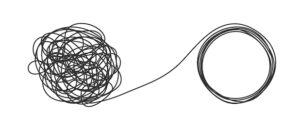

イメージはこうだ。

[timeline]

[tl label=’STEP.1′ title=’論理がある’]『リンゴは果物である』という論理を知っている。[/tl]

[tl label=’STEP.2′ title=’言語で話す’]『リンゴは果物である』と話す。[/tl]

[tl label=’STEP.3′ title=’リンゴを見たから言語も論理も存在する’] [/tl]

[/timeline]

つまり、結局人間の『言語』に焦点を当てれば、世界の本質が見えてくるという考え方をしたわけである。だが、この『言語』というものは、冒頭の記事に書いたフッサールの『先入観』とか、前述したクーンの『新しいパラダイムを否定する人』とか、そういう一時的にでも間違った人たちの言語でもあるから、そこに信憑性はないわけだ。

[say name=”” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]あれは何だ?[/say]

[say name=”” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png” from=”right”]そんなの鳥に決まってるだろ。[/say]

[say name=”” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/女性の人物フリーアイコン素材.png”]何言ってるの、UFOよ![/say]

[say name=”” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/女性の人物フリーアイコン素材.png” from=”right”]キャー!スーパーマンだわ![/say]

信憑性がない。つまり、我々が到達できる世界の本質というものは、結局この『色眼鏡をかけている人々が発した言語』から分析していっても、大した結果にはたどりつけないわけである。だからフッサールの記事で書いたように、ソクラテスは殺されてしまったわけだ。

[kanren id=”51440″]

論理は虚構

ニーチェの考え方と照らし合わせても同じことである。彼の言葉にこういうものがある。

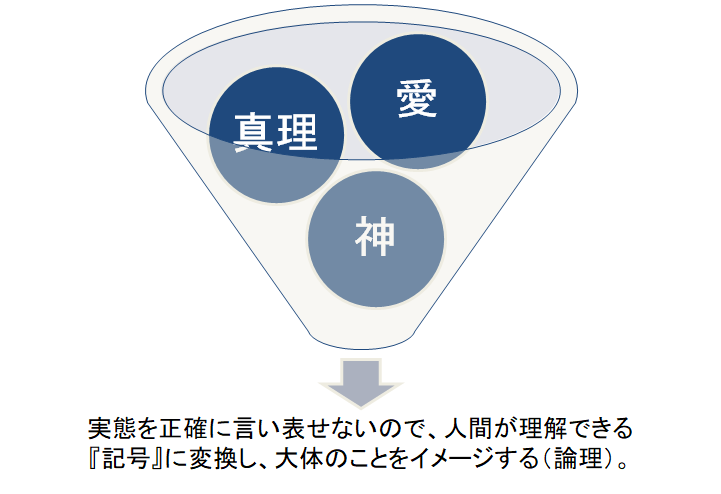

つまりこういうことだ。

人間が創り出している『記号、論理、言語』といったものは、『取り急ぎの解釈』に過ぎないということ。更にニーチェはこう言った。

『半可通』というのは『わかったふりをしている人』のことだが、実際にはもっと複雑で実態を正確に説明できないはずなのに、半可通はそれを、

俺は分かっている

と思い込んでいる。だからベラベラとそれっぽい記号(言語等)を並べて論理を展開するわけだが、実際には彼は単なる半可通である。しかし、世の人々というものは大体が半可通であり、半可通同士というものは、『それっぽい話』をやり取りしていれば、それで会話が成立するものだ。これをウィトゲンシュタインは『言語ゲーム』と言った。

言語ゲーム

例えばいつもの店に入って、

[say name=”常連” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]大将、いつものね![/say]

と常連客が言うと、

[say name=”大将” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png” from=”right”]あいよ![/say]

と言って、『何を頼むのか』を明言しないのに、会話が成立する。このように人間は、言語ゲームに参加しているのであり、その認識を持つことがまず大切だと主張した。ウィトゲンシュタインは言った。

『哲学は絶対に、言語の実際の慣用に抵触してはならない。つまり、哲学のなしうることは、結局のところ、言語の実際の用法を記述することにすぎないのだ。』

つまり、哲学で『真理、神』がどうであるとか何とか言い合っても、それは単なる『言語ゲーム』に過ぎないと。そしてその言語というものは、どれだけ物の本質を言い当てているかということは、前述したとおりだ。信憑性がないということなのである。

このようなウィトゲンシュタインの考え方は、ある概念で作られるものは、すべてに共通する本質的な特徴を持っている、としてきた伝統的な哲学を否定するものであり、彼は『哲学の殺人者』と呼ばれた。

言語で表現できないもの

彼は、『言語で表現できない世界の方が限りなく貴重だ』と規定した。たとえば先ほどから出ている、

- 神

- 真理

- 自我

- 超越

- 理性

- 理想

- 理念

といった概念である。このようなものを、『類似言語』でもって、

大体こういう感じだろう

と主張してきた歴代の哲学者たちの哲学を、否定したのである。では、彼のこの考え方なら私のこの記事の否定につながるだろうか。

[kanren id=”23440″]

[kanren id=”23479″]

私は『神=真理=愛』として、これは違う言葉だが、同じものを指した可能性があると仮定した。そして、そこから逸れると心が虚無に陥り、近づくと心が充足するという『サイン』を根拠に、この世には絶対的なある法則があると考えたわけだ。

ただ、私はそれが何であるかを明言していない。記事中にも、『神(真理・愛)のようなもの』、『人々が神(真理・愛)と言っているもの』、その正体について考えているだけで、神(真理・愛)というものはこういう存在であると明言していないので、言語ゲームをしているわけではないはずだ(多分)。

次の記事

[card2 id=”52049″]

該当する年表

[card2 id=”46309″]

参考文献