[say name=”ハニワくん” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_92_s512_f_object_92_0bg.png”]先生、質問があるんですけど。[/say]

[say name=”先生” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_119_s512_f_object_119_1bg.png” from=”right”]では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。[/say]

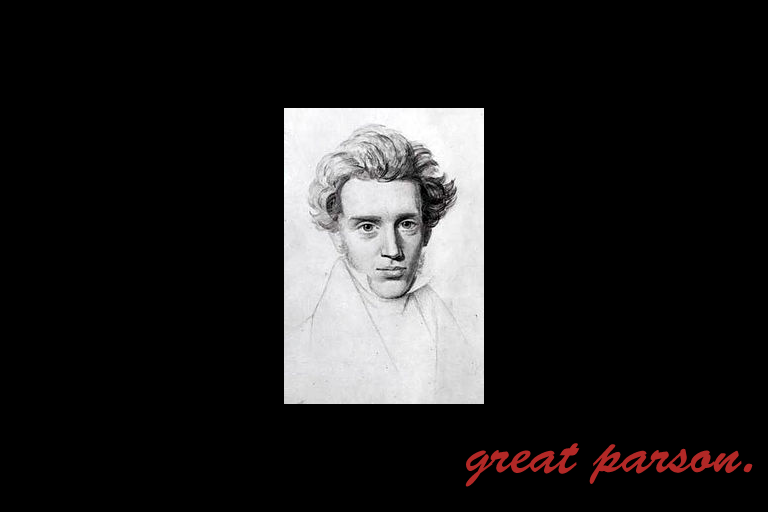

キルケゴールは何をした人?わかりやすく簡潔に教えて!

理性を超えた信仰を持つことが大事だと主張した人です。

[say name=”ハニワくん” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_92_s512_f_object_92_0bg.png”]なるへそ![/say]

[say name=”博士” img=”https://www.a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/07/f_f_object_170_s512_f_object_170_0bg.png” from=”right”]も、もっと詳しく教えてくだされ![/say]

『思弁が終わる。まさにそのときに信仰が始まる。』

キルケゴールそう言いました。そして、『信仰とは、有限のものを諦めることだ。それこそが神の前に立つ唯一の道なのだ』とも言いました。そして信仰に至る最後の段階として『無限の諦め』をあげています。家族、地位、名誉、財産。人間は有限なものに囲まれて生きていますが、その有限のものに執着し、依存するのは信仰心の妨げとなります。それらに依存しなければ、それらを失っても、自分は神のそばにいて、絶望に陥ることはない。それが彼の考える真の信仰なのです。

[say name=”博士” img=”https://www.a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/07/f_f_object_170_s512_f_object_170_0bg.png” from=”right”]うーむ!やはりそうじゃったか![/say]

[say name=”ハニワくん” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_92_s512_f_object_92_0bg.png”]僕は最初の説明でわかったけどね![/say]

[say name=”先生” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_119_s512_f_object_119_1bg.png” from=”right”]更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。[/say]

[adrotate banner=”3″]

実存主義哲学学の先駆者

[kanren id=”51319″]

上記の記事の続きだ。ヘーゲルを批判したのはまだいた。実存主義哲学の先駆者であり、デンマークの哲学者、キルケゴールがそうだ。

[セーレン・オービエ・キェルケゴール]

各人の誕生年

| マルクス | 1818年 |

| ヘーゲル | 1770年 |

| ショーペン・ハウエル | 1788年 |

| キルケゴール | 1813年 |

プルードンが貧農時代を強いられ、ショーペン・ハウエルが親と不和を起こし、それぞれの哲学を見出したように、キルケゴールもまた、実の父親の不倫行為を見て、その思想を作り上げていった。キリスト教徒だったはずのキルケゴール一家で、そういうことが起きた。しかも、母親が死んで一年もしないうちに、メイドと不倫をしたのだ。そのような事実が彼に大きな影響を与えることになる。

実存三段階

キルケゴールは人間を3段階の家に例える。

| 第1段階 | 美的実存 | B1 |

| 第2段階 | 倫理的実存 | 1F |

| 第3段階 | 宗教的実存 | 2F |

つまり、美的実存は『地下1階』である。そうして徐々に階を上げていき、自己に目覚めていくというのである。なぜ美的実存が地下なのかというと、これは『マズローの5段階欲求』を考えるとわかりやすい。『マズローの5段階欲求』とは、人間の欲求を5段階に分けて示したものである。その人間の基本的欲求を低次から述べると、以下の通りである。

- 生理的欲求(Physiological needs)

- 安全の欲求(Safety needs)

- 所属と愛の欲求(Social needs / Love and belonging)

- 承認(尊重)の欲求(Esteem)

- 自己実現の欲求(Self-actualization)

出典:『マズローの欲求5段階説』

まず一番下に『生理的欲求』があることがわかるわけだが、まず、人間も含めたあらゆる生命は、自分の命を守るために、そのエネルギー源を確保したり、睡眠を取ったり、排せつ物を処理したりする必要がある。キルケゴールの言う『美的実存』というのは、この最下部の位置にある『生理的欲求』を満たす行為そのものである。このような欲求の『度が過ぎた行為(例えば父親がした不倫行為)』は確かに刹那的にはいいが、すぐに虚無や絶望が襲い掛かり、やがて、

このままではいけない…

と思うようになる。そして次の段階へと進むべきだと考えるわけだ。そして、『倫理的実存』を目指して、道徳的になり、自己中心的な自分を脱しようとする。美的実存では外の世界とのかかわりで成り立っていたが、倫理的実存では、自分の心の内側と向き合うことになる。だが、やがて人間は完全に倫理的にはなれない矛盾にたどり着くことになる。

ブッダと執着

例えばブッダについて考えてみよう。釈迦は、35歳でいわゆる『ブッダ(覚者、悟った者)』となり、世に『涅槃(ねはん。簡単に言うと、この世の苦しみからの解放の術(すべ))』を説いた。涅槃というのは『さとり』〔証、悟、覚〕と同じ意味であるとされる。本当の意味は、『人間の本能から起こる精神の迷いがなくなった状態』ということで、そうなると、それは死ぬときだということになる。生きている間は、人からあらゆる『精神の迷い(煩悩)』はなくならないからだ。

このようにして、ブッダでさえも『生きている間は煩悩はある』として、『完全な存在にはなれない』と考えた。執着があるからだ。そしてキルケゴールもこのような路線で考え、そして最後にたどり着くのが『宗教的実存』だというわけだ。

アブラハムとイサク

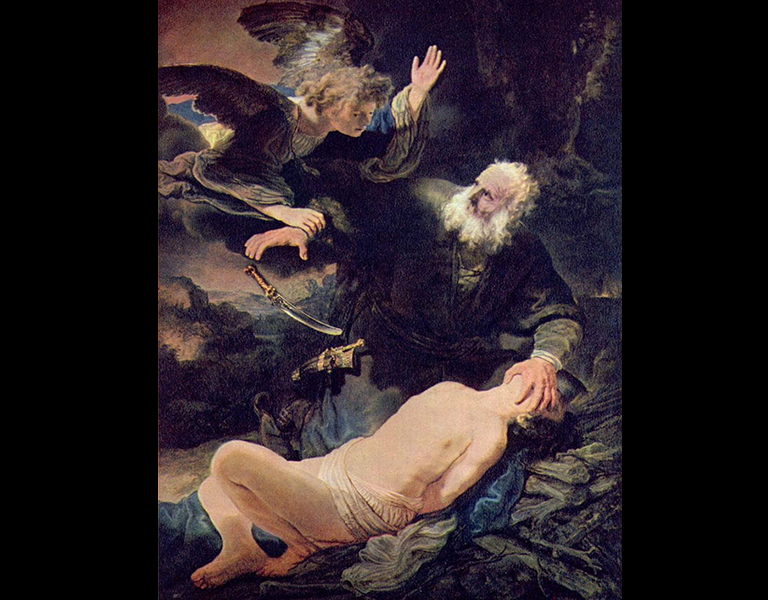

この説明に、キルケゴールは旧約聖書のアブラハムとイサクの話を引き合いに出している。

[timeline]

[tl label=’STEP.1′ title=’ノアの息子のセムの子孫『アブラハム』誕生’] [/tl]

[tl label=’STEP.2′ title=’妻のサラ、甥のロトと生活する’] [/tl]

[tl label=’STEP.3′ title=’放牧生活を始める’] [/tl]

[tl label=’STEP.4′ title=’神からお告げがある’]カナン(今のイスラエル)へ行くように言われ、子孫を増やすよう言われる。[/tl]

[tl label=’STEP.5′ title=’サラが下女のハガルと子を作るよう言う’] [/tl]

[tl label=’STEP.6′ title=’そしてイスマエルが生まれる’]ユダヤ教の歴史で重要な人物。[/tl]

[tl label=’STEP.7′ title=’その後サラとの間にイサクが生まれる’] [/tl]

[tl label=’STEP.8′ title=’しかし神はイサクを生贄にしろと命じる’] [/tl]

[tl label=’STEP.9′ title=’アブラハムはイサクを殺そうと剣を振り上げる’] [/tl]

[tl label=’STEP.10′ title=’その瞬間天使が現れ、信仰心を認められる’] 『お前に大きな福音を与え、子孫を天の量の半分ほど残せ』と神が言ったと告げる。[/tl]

『お前に大きな福音を与え、子孫を天の量の半分ほど残せ』と神が言ったと告げる。[/tl]

[tl label=’STEP.11′ title=’約束の印として『割礼』をする’]陰茎の包皮を切る儀式。ユダヤ人は今でも割礼を行う。[/tl]

[tl label=’STEP.12′ title=’このアブラハムの子孫としてモーセが生まれる’]紀元前1300年頃。[/tl]

[/timeline]

[kanren id=”45921″]

信仰のために愛する息子を殺害しようとするアブラハムだが、キルケゴールはそこに『宗教的実存』があると考えたのである。倫理的に考えたらそれは決して許される行為ではない。だが『倫理的実存』ではなく、『宗教的実存』だったら違う。自分の判断ではなく、神に判断を預けるというのである。キルケゴールは、倫理的な合理性を捨て去り、不条理を受け入れたときだけが『神』の前に立つことができるという、徹底したクリスチャンだったのである。

これと同じような例が『ノア約束の船』でも見ることができる。

そのアブラハムの子孫にあたるノアが、神のお告げを受けて箱舟を作ろうというとき、自分の子供が『男女一対』の枠からはみ出てしまったことを知る。箱舟に乗れるのは、様々な動物や人間の男女のペアだけだからだ。つまり、女が二人いて、男が一人しかいないなら、女の一人を殺さなければならない。自分の子供であってもだ。

ノアは剣を手に取り、家族全員の反対を押し切って、生まれたばかりの子供を殺そうとする。まさに、アブラハムとイサクのワンシーンを見ているかのようだ。キルケゴールの『宗教的実存』を考えるなら、ノアはこのままこの子供を殺す必要がある。神が『やめろ』と言わない限り、信仰心を持ってそれに対処しなければならない。では、ノアは一体どうするだろうか?続きは映画を観てのお楽しみである。

無限の諦め

信仰に至る最後の段階としてキルケゴールは、『無限の諦め』をあげている。家族、地位、名誉、財産。人間は有限なものに囲まれて生きている。だが、その有限のものに執着し、依存するのは信仰心の妨げとなる。それらに依存しなければ、それらを失っても、自分は神のそばにいて、絶望に陥ることはない。

キルケゴールは言った。

とにかく彼が考えたのは、『信仰心こそが人間の最終到達地点だ』という発想なのである。

これを考えたとき、ブッダのあの事例が頭に浮かぶことになる。釈迦は29歳で旅に出たわけだが、その時彼には妻も子供もいた。それなのに旅に出るということで、多くの人は疑問を浮かべる。だが、釈迦の親は筋金入りのバラモン教徒(現ヒンズー教)であり、そのような『カースト制度(身分差別)』の考え方は常識的だった。

釈迦は王子としてその子供に生まれ、将来、その王の座を受け継ぐことが決定していた。王の座を受け継ぐということは、『蔓延している価値観』を受け継ぐということでもある。もし釈迦がそういう『意志』を無視した強制的な生き方を強いられることに拒絶反応を示していたなら、彼が外へ旅に出るということもうなづけるようになる。また違う一説によると、釈迦が妻と子供を置いて旅に出ようとするとき、妻に、

[say name=”妻” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/女性の人物フリーアイコン素材.png” from=”right”]子供の名前すらまだ決まっていないのに。[/say]

と引き止められ、そこで釈迦は、『悪魔』という意味の、

[say name=”釈迦” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/仏陀の無料アイコン1.png”]羅睺羅(らごら、ラーフラ)とでもつけておけ。[/say]

と言った。ここまでは通説通りである。これを浅薄に考えると釈迦は単なる冷酷人間だが、実はそこにあるのは『子供への執着』であるという。つまり、自分の家族のことが大事だという感覚が自分にあり、しかしそれは『自分本位な感情であり、博愛的ではない』という葛藤があった。つまりこの感情の揺れを『天使と悪魔の葛藤』とした場合、『悟りを開こうという志』が天使、子供が『悪魔(自分の志を揺り動かす驚異的な存在)』、であるということになるのだ。

つまり、釈迦はそれだけ名残惜しかった。自分の家族との別れが辛かった。だが、それは自分本位な感情であり執着。そういう気持ちを人間全員が持ってしまうからこそ問題が起きてしまう。だからこそ釈迦は、自分がまず率先して子供や家族への執着を捨てることを決意し、そう行動したのだという。

[kanren id=”23983″]

私はここにあったのも『無限の諦め』のように見える。そしてそれはその通りだと考える私の意志もある。ブッダやノアを客観的に見て、理解できる自分がいるのである。

クリスチャンの両親の信仰

だが、正直言ってクリスチャンの両親を持つ私からすれば、キルケゴールの『無限の諦め』は、迷惑でしかない。私の両親はクリスチャンであり、父親はクリスチャンのまま死んだ。そして最後の言葉として、

[say name=”父親” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]もっとこの信仰を広めたかった。[/say]

と言った。そして現在進行形で母親はクリスチャンであり、私は無宗教なのである。しかし、幼少期から我々子供たちは、クリスチャンになるように強要された。それは洗脳に近かった。

[say name=”母親” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/女性の人物フリーアイコン素材.png”]この家はクリスチャンの家だから従えないなら出ていってもらうしかない。[/say]

とまで言われた。私は彼らとクリスマスを『普通に』祝ったことはない。年末年始を彼らと『普通に』迎えたことはない。現在進行形で母親はクリスチャンが集うキャンプに足を運び、帰ってくるのが1月3日を過ぎてからである。

今はもちろんいい。だが、この生活は私が物心ついたときから続いている。私は、中学生になったばかりでそこに行くことを拒絶した私を放置してまで行くそのキャンプとその信仰が、正しいものだとは思えないのである。しかし、ここにあるのがキルケゴールの言う『無限の諦め』だと言うのならばつじつまが合う。

信仰とは、有限のものを諦めることだ。それこそが神の前に立つ唯一の道なのだ。

…私はここにある『人間の弱さ』に屈することはないだろう。

[memo title=”人間の弱さ”]とにかく人間が最初から執着せず、依存せず、そして達観していれば絶望には陥らない。信仰は絶望から逃れるための麻薬だ。つまり、信仰は人間の最終到達地点ではないというのが、私の見解である。[/memo]

[memo title=”MEMO”]しかし最後に追記しなければならない。母親がもし信仰を持っていなければ、姉を失い、弟が統合失調症になり、夫を亡くし、子供が流産した事実を受け、とっくのとうに心を壊してしまっていただろう。[/memo]

次の記事

[card2 id=”51440″]

該当する年表

[card2 id=”48604″]

参考文献