[say name=”ハニワくん” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_92_s512_f_object_92_0bg.png”]先生、質問があるんですけど。[/say]

[say name=”先生” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_119_s512_f_object_119_1bg.png” from=”right”]では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。[/say]

カール・マルクスは何をした人?わかりやすく簡潔に教えて!

産業が発展して階級の格差が目立つようになったので、その格差を無くそうとした人です。

[say name=”ハニワくん” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_92_s512_f_object_92_0bg.png”]なるへそ![/say]

[say name=”博士” img=”https://www.a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/07/f_f_object_170_s512_f_object_170_0bg.png” from=”right”]も、もっと詳しく教えてくだされ![/say]

1750年あたりからイギリスで『産業革命』が起こり、人はより多くお金を稼ぐことができるようになりました。

それ自体はいいのですが、お金を稼ぐことができる人は一部に限ってしまいます。社長的立場で仕事を与える人、社員的立場で仕事をする人。当然、前者がお金持ちになり、後者との格差が広がっていきます。マルクスは、『社会主義社会』という『格差がない平等な社会』が来るはずだと予想し、お金持ちだけが優遇される『資本主義社会』を批判しました。

[say name=”博士” img=”https://www.a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/07/f_f_object_170_s512_f_object_170_0bg.png” from=”right”]うーむ!やはりそうじゃったか![/say]

[say name=”ハニワくん” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_92_s512_f_object_92_0bg.png”]僕は最初の説明でわかったけどね![/say]

[say name=”先生” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2020/01/f_f_object_119_s512_f_object_119_1bg.png” from=”right”]更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。[/say]

[adrotate banner=”3″]

カール・マルクス

[kanren id=”50809″]

上記の記事の続きだ。無政府主義の先駆者ウィリアム・ゴドウィンが生まれてから50年以上経ったドイツで、いよいよカール・マルクスが登場する。厳密にはプロイセン王国だ。現在のドイツ北部からポーランド西部にかけてを領土とし、首都はベルリンにあった。

[カール・マルクス]

各人の誕生年

| ジョン・ロック | 1632年 |

| ルソー | 1712年 |

| トマス・ペイン | 1737年 |

| ゴドウィン | 1756年 |

| マルクス | 1818年 |

唯物史観

マルクスは、ロンドンでドイツの工場主の息子エンゲルスと知り合い、彼とともに『共産党宣言』を書き、社会主義国家を主張する。詳細は下記の記事に書いたので、そちらで確認していただきたい。わかりやすくまとめてある。キーワードは以下の通りだ。

- ブルジョワジー(資本家)

- プロレタリアート(労働者)

- 資本主義社会

- 社会主義社会

[kanren id=”40229″]

とにかくマルクスは、産業革命以来、産業が発展するのはいいが、それとともに階級の格差も目立つようになり、その格差を無くしたかったのである。マルクスは社会が『上部構造』と『下部構造』の2つから成り立っていて、下部構造が社会全体の発展を左右するという唯物史観を持っていた。

| 上部構造 | 方、政治、宗教、哲学、思考方式 |

| 下部構造 | 生産様式、生産力(農業、工業など) |

[memo title=”唯物史観(ゆいぶつしかん)”]人間社会にも自然と同様に客観的な法則が存在しており、無階級社会から階級社会へ、階級社会から無階級社会へと、生産力の発展に照応して生産関係が移行していくとする歴史発展観。[/memo]

弁証法的唯物史観

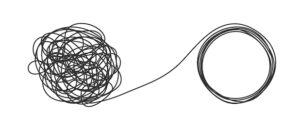

マルクスは、弁証法的唯物史観を樹立した。『弁証法』とは、

『意見A+意見B=意見C』

という考え方で、『意見Cはより正しく、強くなっている』という考え方だ。この場合、AとBは正反対の意見である必要がある。それを結合させると、『意見C』というより強化された意見が残るわけだ。すると、

『意見C+意見D=…』

という形で、どんどん結合させていく延長線上が見える。そうやって最後に残ったのが『最後にして最高の意見』になる。このような考え方で意見を強く正しくしていく方法が、ここで言う『弁証法』だ。

社会主義社会

マルクスは、『資金奴隷たる労働者は団結し、暴力革命によって資本家階級を打倒し、労働者(プロレタリアート)独裁社会に移行していくのが歴史の必然だ』と考えた。社会は常にそうして革命を起こしてきたから、当時支配していた『資本主義社会』から、もうそろそろ違う社会に変わると考えた。それが『社会主義社会』である。

[timeline]

[tl label=’STEP.1′ title=’原始共産制社会’] [/tl]

[tl label=’STEP.2′ title=’古代奴隷制社会’] [/tl]

[tl label=’STEP.3′ title=’封建主義社会’] [/tl]

[tl label=’STEP.4′ title=’資本主義社会’] [/tl]

[tl label=’STEP.5′ title=’共産主義社会’] [/tl]

[/timeline]

マルクスはこのような流れが来ていると判断した。つまり、あらゆる社会が弁証法的にぶつかっては、革命が起き、新社会ができる。これが繰り返されていて、結局原始時代の共産制社会と同じような社会に戻ってくると考えたのだ。それが結局平等だったと。

[memo title=”共産主義”]財産の一部または全部を共同所有することで平等な社会をめざす。その理念、共有化の範囲や形態、あるいは共産主義社会実現のための方法論などには古くから多数の議論があり、このため「共産主義」の定義は多数存在している。[/memo]

厳密に言うと、

- 社会主義

- 共産主義

は違う。

| 社会主義 | 利益は均等に配分され、消費も個人に任される |

| 共産主義 | 利益は均等に配分され、消費も平等であるべきだと規制される |

しかしどのみちその根幹にあるのは、

平等にいこうじゃないか

という考え方である。これはルソーの考え方と似ているところがある。ルソーが書いた自身の著書『人間不平等起源論』の文中にはこうある。

「人間が一人でできる仕事(中略)に専念しているかぎり、人間の本性によって可能なかぎり自由で、健康で、善良で、幸福に生き、(中略)しかし、一人の人間がほかの人間の助けを必要とし、たった一人のために二人分の蓄えをもつことが有益だと気がつくとすぐに、平等は消え去り、私有が導入され、労働が必要となり、(中略)奴隷状態と悲惨とが芽ばえ、成長するのが見られたのであった」

- 階級

- 身分

- 貧富

- 差別

このようなものがあると、確かにそこには格差が生まれ、人間関係が不平等となる。ルソーは、

[say name=”ルソー” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]元々人間は、平等だったはずだ![/say]

と言って、自然状態に戻ることが最善だと考えた。とにかく彼らは平等な社会が何であるかを考えた哲学者たちだったということだ。

[kanren id=”50700″]

ただ、マルクスはイギリスやドイツといった資本主義社会をモデルにしてこの考え方を展開したのだが、ロシア(ソ連)のウラジーミル・レーニンが、資本主義社会すら未熟な段階でこのマルクスの考え方を実験してしまい、結局破綻してしまった。次の記事で、このマルクスの思想がどのような人々や革命家に影響を与えたかということを紐解いていこう。

マルクスの言葉

マルクスの好きな言葉がいくつかある。

しかし人間はその茶番を繰り返すだろう。

自分だけが歩ける道を歩くのが人生だ。

人間は恒久的に未熟である。

宗教について学べば学ぶほどこの結論に至る。

まさに彼が目にした時代が見えてくるかのようだ。

決して忘れてはならない。

ほがらかに死ぬために、生きるのだ。

次の記事

[card2 id=”51310″]

該当する年表

[card2 id=”48604″]

参考文献