偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

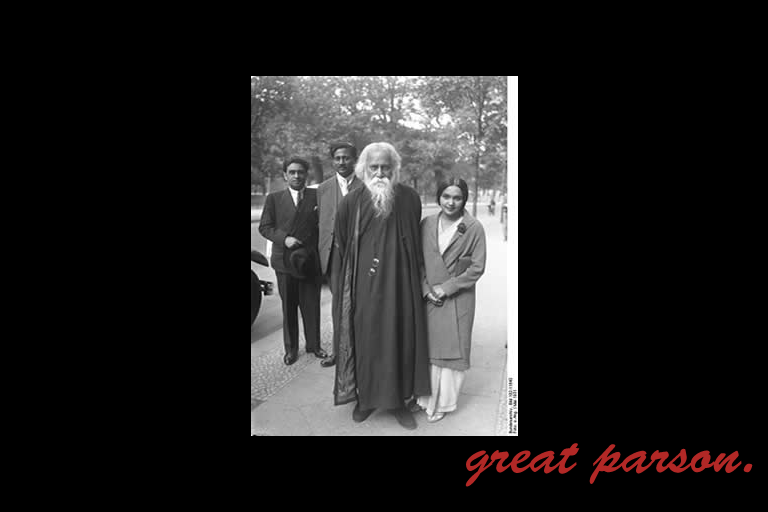

[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]インドの詩人 タゴール(画像)[/say]

[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]

[adrotate banner=”6″]

考察

『人物』は信用していいが、『人間』を信用してはならない。その『人間』の中には当然自分も入っていることになる。

ヒトラーは言った。

例えば、『会衆、モッブ、パニック』という集団心理について考えてみたとき、『会衆』とは、受動的な関心で集まった人達の事。『モッブ』とは、強い感情に支配された集団の事で、暴動が起きるケースなどにあたる。『パニック』は、突発的な危険に遭遇して、群衆全体が混乱に陥ることであるが、だとすると群衆に主体性はない。

そう考えると、ここで出ている点と点とが、全て繋がって線になる。

- 『人物』と『人間』

- 『人』と『人々』

- 『個人』と『群衆』

これらは全て、同じ『人間』のことを指しているのに、なぜこの様に分けて考えてしまうことになるのだろうか。

聖書における『ヘブライ人の手紙』には、『父が子供を叱るとき』について、こう書いてある。

『神が自分の聖性を子に与えようとしているのだ』

つまり人間には『聖性と魔性』の両面がある。

その内、父が子を叱った場所には『愛(聖性)』が宿り、『魔が刺した(差した)』人間には『罪(魔性)』が宿っていることになる。だとしたら、見えて来るのは『聖性を優位にし、魔性を劣位にする』ということで、そこにあるのは、魔性と聖性の真剣勝負である。更に言えば、昨今一部の狂信者が世界を騒がせているが、イスラム教における『ジ・ハード(聖戦)』とは、何も人を惨殺することを許可する、という凶悪な概念ではない。

『神の為に奮闘する』ことを意味し、つまり、その『神』というものは、しばしば『愛、真理』と『=』であると考えられるわけで、例えば、『人に裏切られ、殺意を覚えた』というとき、そこに現れるのは間違いなく『魔性の疼き』であるわけだが、しかし、それを聖性の力で劣位にさせよう、という『闘い』こそが、この『ジ・ハード(聖戦)』なのである。

[kanren id=”23350″]

[kanren id=”23479″]

人はよく、魔に刺される。そして生きている以上は、一生その『魔性』を消し去ることは出来ない。

孔子、

ブッダ、

キリスト、

この世に数えられる聖人たちは、その『魔性』を極めて抑えつけた人間だと言っていいだろう。しかし聖人だろうと決してその『魔性』は根絶することは出来ない。そして我々はどうもこの『魔性』に理性を支配されると、我を見失うらしい。そこでもう一度考えたい。魔性はかくのごとく、残酷だ。しかし、聖性ならとても、愛に溢れている。

ぜひとも魔性を劣位にし、聖性を優位にしたい。そんな世の中を、世界中の人は目指さなければならない。

[kanren id=”23505″]

[adrotate banner=”7″]

関連する『黄金律』

[kanren id=”22771″]

[kanren id=”22787″]

[kanren id=”22812″]

同じ人物の名言一覧

[kanren id=”28370″]