偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]ロシアの作家 ドストエフスキー(画像)[/say]

[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]

[adrotate banner=”6″]

考察

キリストの時代も奴隷制度があった。あるいはこれは、手塚治虫における『ブッダ』の話だが、あながち単なるフィクションだと言い捨てることが出来ない話だ。今でこそ人間の四聖に数えられる仏教の開祖ブッダが生まれた時代では、奴隷同然のような人間が、今日を生きるために物を盗み、人を暴行する。

盗んだ方も盗まれた方もまだ子供だ。盗んだ方にも事情があって、盗まれた方にも事情がある。盗まれた方は、

[say name=”” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]奴隷のお前が、今日盗まれたあの品物は、お前らの何倍もの値段がつく、高価な代物だ。もしそれを取り返せなかったらお前の母親を売りとばす。もう二度と会えないと思え。[/say]

と言われ、死に物狂いで探して何とか見つけるも、逆に袋叩きに合う。

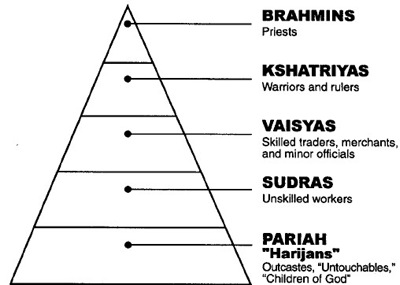

そんな時代、釈迦(シッダールタ)は、まだブッダ(悟りを拓いた者)になる前、クシャトリヤ(王族)という身分に生まれた自分と、そうでない身分との身分の違いについて、憂いていた。

『カースト制度』である。

引用:http://lucky2zacky.jugem.jp/?eid=813

シュードラ(奴隷)として生まれた人間が、クシャトリヤである釈迦に話しかけることは許されない。それどころか、目を合わせることすら許されないのだ。

釈迦は葛藤した。

(これでいいのだろうか。)

町に行く道中には、治し方のわからない病気で苦しむ人や、飢えや貧困で助けを求める人々が大勢いた。しかし、釈迦は何もできなかった。この世はまるで、地獄だった。

そこから長い年月が過ぎた。ドイツの哲学者カール・ヤスパースは、『偉大な哲学者たち』の第一巻に、ブッダ、キリスト、ソクラテス、孔子の四聖を挙げていて、彼らを『人間の基準を与えた人々』とみなした。世界の闇に光を照らす指導者と、宗教が誕生し、道を指し示した。

ショーペン・ハウエルは言う。

まず闇があって、そこを照らした光が、宗教(この人生をどう結論付けて、どう生きていくかを説いた教え)なのである。

なぜ人間は、『かつての地獄』のような日々の延長線上にいて、今は人生を、愛しているのだろうか。それは、偉大な指導者と宗教の存在。そして、『それでも人生を直視して一歩ずつ前進していく』ことを決意した、人間の矜持なのである。

確かに苦痛だ。だが、『これが人生』だ。だとしたらそれについて憂い、嘆き、悲しむのはどうだろうか。明日にでも一瞬で命を落とす可能性がある、この儚くも虚しい人生。しかしだからこそ人は、意義ある人生にしようと努力する、愛すべき生き物なのである。

[adrotate banner=”7″]

関連する『黄金律』

[kanren id=”22833″]

同じ人物の名言一覧

[blogcard url=”https://www.a-inquiry.com/dostoefski/”]