偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]日本の作家 芥川龍之介(画像)[/say]

[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]

[adrotate banner=”6″]

考察

『人間の心には、互いに矛盾したふたつの感情がある。誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところが、その不幸を切り抜けてよくなると、なんとなく物足りなくて、少し誇張して言えば、もう一度同じ不幸に陥れてみたいような気持になる。』

ロシアの文学者、フリーチェは言う。

ラチェット効果とは、例えば一度上がった生活水準を忘れられず、収入が下がった後もその水準で生活してしまい、生活が破綻するときに働いている効果のことを言うが、別に『生活水準』だけのことを指すわけではない。

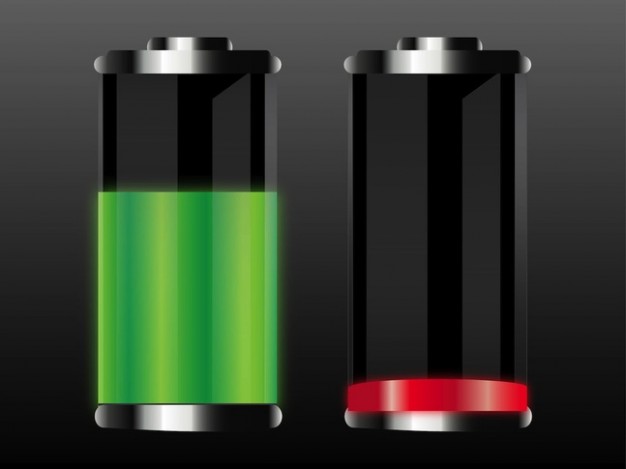

例えば、上に挙げた2つのメーターがあったとき、『左のゲージ』を知ってしまった人は、『右のゲージ』でいることを、『窮屈』だと感じることがある。ここで言えば、『なんとなく物足りない』というのがそうで、要は、一度『右のゲージ』に落ちた。あるいは、『自分は右のゲージであるということを知った』。つまり、『左のゲージ』の存在を知ったのだ。

青い隣の芝生を見たのか、あるいは挙げたような例で、自分自身のゲージが一度上がってしまったのか、あるいは下がったのか、何なのかは定かではないが、どちらにせよ、『自分は右のゲージである』ということを知った。そして、何とかそこから這い上がって、『左のゲージ』にまで上げた。そこにあるのは、妙な多幸感だった。充実感というか、達成感というか、そういう多幸感があって、とにかく(ああ、幸せだなあ)と感じることが出来た。

『限界効用の逓減』とは例えば、仕事終わりの一杯目のビールは美味いが、二杯目、三杯目と味が落ちていく現象のことである。これは間違いなく、『仕事』によって『ゲージ』が減り、それが『右のゲージ』にまで落ちた。その時に、ビールを流し込んだら、一気に『左のゲージ』まで上がった。そこには、妙な多幸感があった。だが、その後に飲むビールは、一杯目のそれとは味がちょっと違った。

(うーん。やはり、あの一杯目のビールが飲みたいなあ。)

そう考えることになるのだ。では、これらを考えた後、聖書の『伝道者の書 5章』にあるこの一文を見て、どう思うだろうか。

『見よ。私がよいと見たこと、好ましいことは、神がその人に許されるいのちの日数の間、日の下で骨折るすべての労苦のうちに、しあわせを見つけて、食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。こういう人は、自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。』

見るべきなのは以下の黄金律である。

[kanren id=”22757″]

[adrotate banner=”7″]

関連する『黄金律』

[kanren id=”22787″]

同じ人物の名言一覧

[kanren id=”26732″]