ハニワくん

ハニワくん 先生

先生いくつか質問があるんだけど、わかりやすく簡潔に教えて!

- ジョン・ロックは何をした人?

- ジョージ・バークリーは何をした人?

- デイヴィッド・ヒュームは何をした人?

1.『国家と民衆』のより良い関係性を考えた人です。

2.『あると感じるものだけがある』と解釈した人です。

3.因果関係の客観性を否定した人です。普通、うずくまっている子供がいた場合『助けを求めて困っている』と考えるが、それが事実とは限らないということ。

ハニワくん

ハニワくん 博士

博士彼らは『英国経験論の三大哲学者』です。

ジョン・ロックは先に出ていたトマス・ホッブズの『国家に服従することで国がまとまる』という考え方に疑問を覚え、民衆がただひたすら国家に服従することに首をかしげました。そして、万が一国家が越権行為をすれば、その服従を拒み、『抵抗権』、『革命権』によってその権利を行使することができると主張しました。

バークリーはジョン・ロックよりも徹底した経験論者で、かつクリスチャンでした。それ故、その考え方の延長線上には『神の存在の肯定』があったので、偏りがありました。キリスト教とそこで教える『神』の存在を守るために、この世の不思議な現象を、『神のなせる業だ』と主張したのです。

ヒュームは因果関係の客観性を否定しました。目に見えているものを先入観や固定観念によって勝手に決めつけてはならないということですね。彼らの考え方がこの後『ヨーロッパの最も偉大な哲学者の一人』と言われる、イマヌエル・カントを代表とするドイツ哲学の発展に影響を与えることになります。

博士

博士 ハニワくん

ハニワくん 先生

先生[adrotate banner=”3″]

英国経験論の三大哲学者

上記の記事の続きだ。こうしてライプニッツが、デカルト、スピノザの解釈を更新した。『合理論』と『経験論』の両者を併せ持った考え方をした彼の思想は、後のカントを代表とするドイツ哲学の発展に影響を与えることになる。だが、その頃イギリスの哲学はどうだったか。実は、オランダのスピノザと同世代にジョン・ロックという経験論者がいた。

ジョン・ロック

[ジョン・ロック]

各人の誕生年

| デカルト | 1596年 |

| スピノザ | 1632年 |

| ジョン・ロック | 1632年 |

| ライプニッツ | 1646年 |

彼の言葉で好きな言葉がある。

両方とも真理だが、特に上の言葉は多くの問題を解決する、重要な灯となる。

下記の記事で、

と彼の言葉を並べて考えている。

プラトンは、

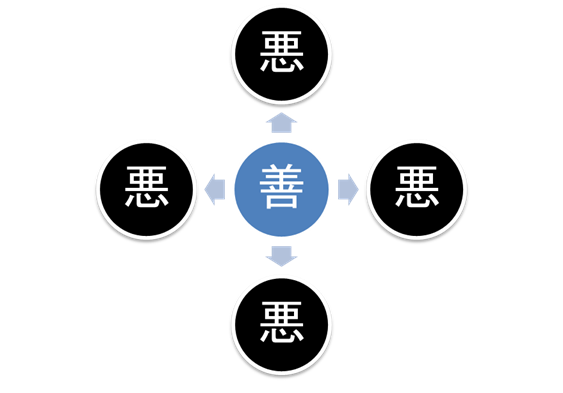

『人間は善に生まれたが、成長と経験で悪に染まる』

と考え、ジョン・ロックは、

『人間は白紙で生まれる。つまり生まれつき善でも悪でもない』

と考えた。まずは彼以外の考え方をまとめてみよう。

| プラトン | 生得説 |

| 孟子 | 性善説 |

| 荀子 | 性悪説 |

孟子とプラトンの考え方は似ている。

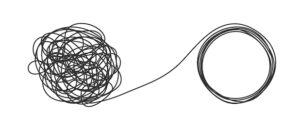

[修行して善で悪を追い出す]

[外部から後天的に善を積み上げる]

下部のイメージ画像である『性悪説』とは違って、元々人間は善の存在だが、経験によって悪に染まってしまうというのが、孟子とプラトンの考え方だ。だが、ジョン・ロックの場合はそれらとはまた意見が異なり、『善でも悪でもなく白紙で生まれる』という解釈をしたわけである。こういうところが、彼が『経験論者』であるという一つの理由である。

合理論を否定し、経験を通じて得た知識だけが真の知識だと考えた。これにはやはり、下記の記事に書いたような事実も影響しているだろう。

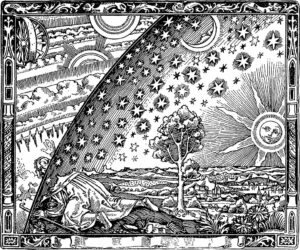

上記の記事に書いたように、このルネサンス時代は人間がパラダイム転換を余儀なくされた。

コロンブスがアメリカ大陸を発見。『地球平面説』が覆される。

コペルニクスが『地動説』を唱える。

それまで合理論として、

そうであろう

と考えてきたことが、マゼランやコロンブス等の『経験から得た知識』によって、すべて覆されてしまったわけだ。そりゃあ、こういう歴史があれば、彼のように経験を重視する発想が生まれるのも当然だと言える。そのようにしてジョン・ロックは経験論者だが、同時に『自由主義』の創始者でもあった。下記の記事に書いたトマス・ホッブズの『リヴァイアサン』を確認してみよう。

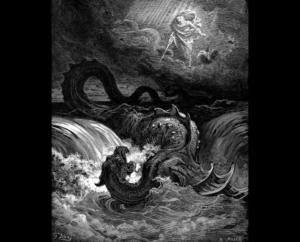

このような仕組みを作れば、長い間腐敗に陥ったキリスト教のように、権力を持った者が越権的になるのが相場だ。ホッブズも、この仕組みがある以上は、その国家には服従しなければならないと主張した。それでも『自然状態(リヴァイアサン性を渡さないでいる状態)』よりはマシだと考えたのだ。しかし、この『国家と民衆』の関係性を否定したのがジョン・ロックだ。この専制君主はトマス・ホッブズのように『仕方ない』で済ませてはならないと主張した。

| トマス・ホッブズ | 国家に服従することで国がまとまる |

| ジョン・ロック | 民衆は『抵抗権』、『革命権』を持つ |

つまり、ジョン・ロックはホッブズの言うように、民衆がただひたすら国家に服従するというのは、いささか首をかしげざるを得ないと言ったのだ。そして、万が一国家が越権行為をすれば、その服従を拒み、『抵抗権』、『革命権』によってその権利を行使することができると主張した。

ホッブズの社会契約論の半分は認めたが、半分を『更新』したわけである。そして、

- 代表者による代表民主主義

- 三権分立による国家権力の分散

を主張した。

三権分立による国家権力の分散

| 行政部 | 政府 |

| 立法部 | 国会 |

| 司法部 | 裁判所 |

ジョージ・バークリー

そしてこの経験論はジョージ・バークリーに継承される。

[ジョージ・バークリー]

各人の誕生年

| ジョン・ロック | 1632年 |

| ライプニッツ | 1646年 |

| バークリー | 1685年 |

彼の場合、ジョン・ロックよりも徹底した経験論者で、かつクリスチャンだった。それ故、その考え方の延長線上には『神の存在の肯定』があった。だからいささか、彼の主張は『偏っている』とも言えなくもなかった。

ジョン・ロックは、すべての物体は2つの性質を持つと考えた。

リンゴが持つ2つの性質

| 大きさ、重さ、強度等 |

| 各人によって異なる感想 |

このように、リンゴそのものはそこにあるが、それを食べた人は違う感想を持つ。

そう考えると、すべての物体は2つの性質を持つと考えたわけだ。しかしバークリーの場合はそれを区別しないと考えた。『あると感じるものだけがある』という徹底した経験論者だった。彼が息をした時代は、

- 合理論

- 理神論

- 無神論

- 唯物論

- 自由思想

等の様々な発想が乱立していたので、キリスト教とそこで教える『神』の存在を守るために、こういう解釈をしたのだ。リンゴを見たとき、人は、

バナナがあるな…

とは思わない。みんな揃って、

リンゴがあるな…

と思う。こうしたこの世の不思議な現象を、『神のなせる業だ』と主張したわけである。

だがこの考え方にはこういう観点から反論ができる。東京大学理学部、法学部を卒業した、理学博士、茂木健一郎の著書、『アインシュタインと相対性理論がわかる本』にはこうある。

『シュレーディンガーの猫』という有名な思考実験がある。箱の中に一匹の猫を入れて蓋をする。箱の中には、青酸ガスの発生装置が入っている。放射性物質ラジウムがアルファ粒子を出すと検知器が感知し、青酸ガスが発生するという仕組みだ。アルファ粒子が出ると猫は死ぬことになる。残酷な話だが、思考実験なのでお許しいただきたい。

箱をしばらく放置した後、観測する。アルファ粒子が出る確率を5割とすると、観測するまで猫が生きている確率は5割、死んでいる確率も5割だ。そうすると、人間が観測するまでは、猫は生きている状態と死んでいる状態が一対一で『重なり合っている』ことになる。

現実には、生きている状態と死んでいる状態が同時に存在することなどない。だが、観測するまで二つの状態が『重なり合っている』と解釈することはできる。

こういうことが問題になったのは、量子力学における粒子が、粒子性と波動性といった同時に存在しえない矛盾する状態を持つからである。そこで、粒子の状態は『重なり合っている』としたのだ。実際にどの状態にあるかがわかるのは、人間が観測した時だというわけだ。シュレーディンガーの猫で言えば、『死んでいるか、生きているか』が観測によって決まるわけである。これを『コペンハーゲン解釈』と言う。認識論の展開の一つだ。

(中略)アインシュタインは、量子力学のそういう極端な考え方には一貫して反対していた。アインシュタインが、デンマークの物理学者で量子力学を主導したニールス・ボーアに言った有名な言葉がある。

『月は、君が見ていない時には、そこにはないというのか』

アインシュタインは、誰が見ていなくても、月はそこにあると思っていた。

この『シュレーディンガーの猫』の考え方のように、『人が認知して初めて』、人々にとってそこに(真理・神・愛)が存在することになるわけだが、アインシュタインの言うように、最初からその『事実(真理)』は存在していたのである。そう考えると、バークリーの『あると感じるものだけがある』という解釈は、いささか首をかしげざるを得ない。だが、彼は『英国経験論の三大哲学者』の一人だ。

英国経験論の三大哲学者

- ジョン・ロック

- ジョージ・バークリー

- デイヴィッド・ヒューム

ヒューム

ヒュームはスコットランドの懐疑論者だ。

[デイヴィッド・ヒューム]

各人の誕生年

| ジョン・ロック | 1632年 |

| バークリー | 1685年 |

| ヒューム | 1711年 |

彼の場合、徹底した経験論者かつ、徹底した懐疑論者だった。当時、時代の流れが『神⇒科学』へと進んでいた中で、様々な因果関係が重要視されていた。

しかし、ヒュームはこの因果関係の客観性を否定した。例えば『パブロフの犬』だ。犬に餌をあげると同時にベルを鳴らすと、そのうち犬は、ベルを鳴らしただけでよだれを垂らすようになる。つまり、犬がよだれを垂らすのは、

犬がよだれを垂らす=餌を食べる前

という図式は成り立たないというのだ。ただベルを鳴らしただけで犬はよだれを垂らすことがある。すると、餌とよだれに因果関係はないわけだ。

Wikipediaにはこうある。

一般に因果関係といわれる二つの出来事のつながりは、ある出来事と別の出来事とが繋がって起こることを人間が繰り返し体験的に理解する中で習慣によって、観察者の中に「因果」が成立しているだけのことであり、この必然性は心の中に存在しているだけの蓋然性でしかなく、過去の現実と未来の出来事の間に必然的な関係はありえず、あくまで人間の側で勝手に作ったものにすぎないのである。では「原因」と「結果」と言われるものを繋いでいるのは何か。それは、経験に基づいて未来を推測する、という心理的な習慣である。

こうした意見を受け、彼よりも10個下のある哲学者が立ち上がることになる。のちに、『ヨーロッパの最も偉大な哲学者の一人』と言われる、イマヌエル・カントその人である。

次の記事

該当する年表

投稿が見つかりません。参考文献