偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

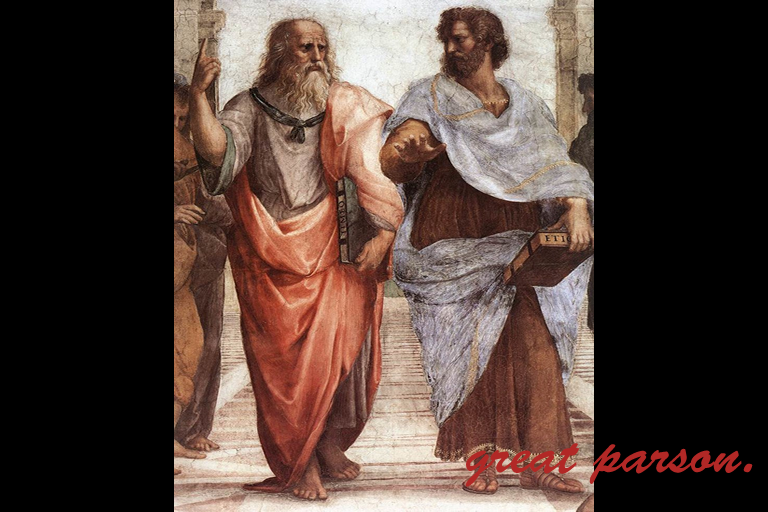

[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]古代ギリシャの哲学者 プラトン(画像)[/say]

[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]

[adrotate banner=”6″]

考察

ソクラテスの弟子であり、アリストテレスの師であったプラトンは、無実の罪で刑死したソクラテスの、その裁判の全貌を書いた『ソクラテスの弁明』を書いたことで有名である。ソクラテスの命を決める裁判の場に、プラトンは居たのだ。プラトンがいなければソクラテスという歴史的人物が闇に葬られていたかもしれない。そう考えると、プラトンのしたことはあまりにも偉大である。

また、その豊かな知性は世に大きな影響を与え、例えば1世紀のユダヤ人思想家アレクサンドリアのフィロンはユダヤ教とプラトンとを結びつけ、プラトンは『ギリシアのモーセである』とさえ言ったという。

さて、ここでいう『教育』についてだが、これは短絡的に考えてしまうと、個性を伸ばすから『個性主義』の発想だと想像してしまう。例えばマイケル・ジョーダンの父親が『卓球の達人』だった場合、おそらくマイケルにも同じように、『卓球の達人』になってもらいたいと思ったかもしれない。

だが、マイケルの才能は明らかにバスケットボールで花開いた。そう考えたら、『暴力と厳しさ』というのは=『傲慢』であり、言うなれば『個性破壊主義』。対象がバスケットボールに向いてようが、プログラマーに向いてようが関係ない。そういう発想から、『卓球以外に目を向けるな。それをするなら『矯正』をするぞ。』という言い回をし、『強制的な矯正』に至るのだ。

だが実は、この父親こそが『個性主義』の考え方なのだ。『7つの習慣』にはこうある。

鎮痛剤やバンドエイドのように上辺の症状に対応し、その問題を解決しているかのように見えるが、それは一時的なものにすぎず、その問題のもとにある慢性的な原因には全く触れていない。そのため、その問題が何度も再発することになるのだ。こうしたアプローチを『個性主義』と呼ぶことにした。その一方、(中略)『人格主義』では、『成功』といわれるような人生には、その裏付けとなる原理原則があり、その原則を体得し、人格に取り入れる以外に、人がその真の成功を達成し、永続的な幸福を手に入れる方法はないと教えている。

個性を大事にしてやりたい考えは、実は個性主義ではなく『人格主義』である。無理やり自分の思い描く教育を強要することこそ、『個性主義』なのだ。まずはその違いを知るだけでも十分だ。教育者も悪気があったわけではない。ただ、誤解していただけなのだ。彼の人格(心底の声)に目を配り、耳を研ぎ澄ませ、導いてあげるのがよい。それが、教育者に求められる姿である。

[adrotate banner=”7″]

関連する『黄金律』

[kanren id=”22833″]

同じ人物の名言一覧

[kanren id=”29354″]