偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

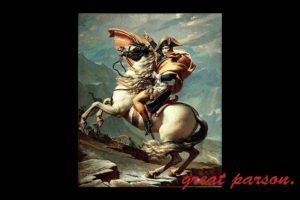

[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]フランスの皇帝 ナポレオン(画像)[/say]

[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]

[adrotate banner=”6″]

考察

『へつらう』というのは、人に気にいられるようにするとか、媚を売るという意味だ。つまりそういう人間は、あまり自分の意志というものを大事にしていない。それよりも、自分の人格を柔軟に変化させ、カメレオンの様に同調し、強者に追従する。ということは、『環境』がもし、中傷する方向に向かっていった場合、その様な人間は躊躇なく、その流れに従う。

だが、断固として自分の意志を曲げない人間はそうではない。不必要に媚び諂うこともないし、周囲に同調、追従することがないから、『環境』がもし、中傷する方向に向かっていった場合においても、毅然として自分のそれまでの意志を貫く。

Twitter上の考察意見

『へつらうことができる者は、中傷することもできる。』#名言

この言葉はどういう意味?

— IQ.(名言考察) (@IQquote) May 31, 2020

[adrotate banner=”7″]

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

ナポレオン『へつらうことができる者は、中傷することもできる。』

一般的な解釈

この言葉は、「人に媚びへつらうことができる者は、裏では平気でその人を貶めることもできる」という趣旨を持っています。ナポレオンは、多くの部下や側近に囲まれながらも、権力に集まる人々の本性を見抜いていたと言われています。この言葉には、忠誠心と打算の境界線への警戒心、そして言葉や態度が誠実さの証とは限らないという人間観察の鋭さが表れています。政治的・心理的な観点からも、対人関係における本質的な洞察として語られることがあります。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分は誰かに迎合しすぎていないか」「表向きの言葉と本心に乖離はないか」といった問いを私たちに投げかけます。日々の行動や選択の中で、相手に対して誠実であること、そしてその誠実さが表裏一致しているか――この名言は、人間関係の基盤となる信頼の在り方を見つめ直す機会を与えてくれます。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

ナポレオンの時代、王政復古や政治的転換の中で人々の態度が変わるのを、彼は幾度も目の当たりにしていました。「権力者へのへつらい」と「その背後での中傷」は、表裏一体で存在する人間の二面性の象徴でもあります。こうした歴史的背景を踏まえると、この名言の皮肉と警告の重みがより深く理解できます。

語彙の多義性:

「へつらう」は “flatter” や “fawn over”、「中傷する」は “slander” や “malign” が一般的ですが、”backstab” のように裏切りのニュアンスを含んだ語も選択肢になります。文脈に応じて、口調やニュアンスの強さを調整する必要があります。

構文再構築:

英語にする場合、対比的な構文で皮肉を強調する表現が有効です。

例:He who is willing to flatter can just as easily slander.

あるいは、Anyone who flatters you today might betray you tomorrow. のように、警句としてリズムを持たせた言い回しも効果的です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「おべっかを使う人間は、陰口も叩く。」

思想的近似例:

「口では褒めて、心では蔑む者がいる」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Flattery is a form of dishonesty—it often conceals the intent to betray.」── 英語圏の格言(出典未詳)

関連する『黄金律』

[kanren id=”22771″]

[kanren id=”22833″]

同じ人物の名言一覧

[kanren id=”28789″]