偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

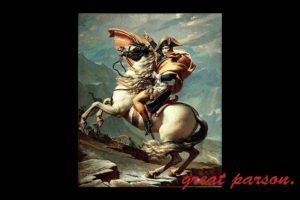

[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]フランスの皇帝 ナポレオン(画像)[/say]

[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]

[adrotate banner=”6″]

考察

『勝って兜の緒を締めよ』、『勝って奢らず負けて腐らず』、『ピンチはチャンス』、『バカと天才は紙一重』、これらの言葉の共通点とはまるでコインの表と裏のように、『成功と失敗』、『勝利と敗北』、『勝機と絶望』、『恭順と謀反』、そして『生と死』が隣り合わせになっていることだ。

以前ある人間が、

[say name=”” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]我々は今まで大変な苦労を強いられてきた。そして今回、そういうピンチの中、こういうチャンスを貰った。ピンチはチャンスってよく言うけど、それが本当なのかどうかはわかりません。でも、もしそういうことがあるのなら、私はそれに賭けてみたいと思う気持ちもあるんです。[/say]

というスピーチをしていたが、彼は、少しだけ情報が整理しきれていない。『ピンチはチャンス』という言葉の意味とは、『ピンチに陥っている人は、後はもう上に行くだけだから、待っていればチャンスが必ず来るんだよ』という意味ではない。チャンスは待っていても来ない。自分から掴むものだからだ。

だが、その彼がスピーチしたのはオーディション。大舞台のオーディションで、彼はそう言ったのだ。その時点で実は、彼はすでに『チャンス』を掴みに行っていることに気づいていない。

オーディションに参加し、アピールし、最終審査まで残った。それは何を隠そう、自分が主体的に行動したからこそ、あり得た現実なのである。それこそが『ピンチはチャンス』の正体だ。ピンチという境地が、自分を主体的にさせる。そして、チャンスを掴む可能性を高めるのである。しかし彼の情報は混乱している。

[say name=”” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]ピンチはチャンスってよく言うけど、それが本当なのかどうかはわかりません。[/say]

この発言からはまるで、少しだけ前に出て、後は待っていれば、自分たちの才能やアイデンティティを認めてくれる人が現れて、苦労が報われる、そういう『淡い期待』が垣間見える。

それではダメだ。私の読み通り、彼は最終審査に落ちた。そういう気持ちでは、最前線の舞台で生き抜くことは出来ない。つまり、チャンスを掴むことは出来ないのである。最前線にいる人間の共通点は、何年たっても、何十年経っても、自分の地位に甘んじることなく、『ピンチはチャンス』だと奮い立たせ、『チャンスはピンチ』だと言い聞かせ、自分の出来る限りの全力を、出し惜しむことなく、放出し続けているということである。

誰かに何とかしてもらおうとは思っていないのだ。全ての状況を自分で支配する主体性がなければ、勝ち得る勝利もまた、刹那である。得意時代から転落することもまた、奢りであり、慢心である。

[adrotate banner=”7″]

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

ナポレオン『華々しい勝利から没落への距離は、ただ一歩にすぎない』

一般的な解釈

この言葉は、「最も栄光に満ちた瞬間でさえ、油断や過信によって瞬時に転落へと変わり得る」という趣旨を持っています。ナポレオンは、自ら数々の勝利を収めながらも、ワーテルローの敗戦などによって劇的な没落を経験した人物です。この言葉には、頂点に立つ者ほど陥りやすい慢心や誤算への警鐘が込められています。功績や地位に固執することなく、常に危機感と慎重さを持つべきという教訓として、リーダーシップ論や歴史哲学の文脈でもしばしば引用されます。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「成功に酔いしれていないか」「足元をすくわれるような隙を自分がつくっていないか」という問いを私たちに投げかけてきます。日々の行動や選択の中で、調子が良い時こそ緊張感を保ち、勝利の後にこそ内省を深めているか――そうした姿勢の持続こそが、この名言の核心と重なります。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

ナポレオンの栄光と没落は、当時のヨーロッパにおける戦争と政治の急展開を象徴しています。彼の生涯そのものが「一歩で変わる運命」を体現しており、この言葉もまた歴史的実感に根ざしたリアルな警句として重みを持ちます。西洋の英雄観では、栄光の直後に悲劇が訪れるという構造が古代から語られており、こうした文化的背景が反映されています。

語彙の多義性:

「華々しい勝利」は “glorious victory” や “triumph” などで訳されますが、「一歩」という表現は文字通りの “one step” だけでなく、”a moment away” や “a hair’s breadth from” のように心理的・状況的な近さを表現する場合もあります。また、「没落」は “downfall” や “ruin” など、状況に応じた語彙選定が求められます。

構文再構築:

この名言の主旨は対比にあります。「勝利」と「没落」の距離が「ほんのわずか」であることを強調する構文が効果的です。

例:The distance from glorious victory to utter downfall is only a single step.

あるいは、One step separates triumph from ruin. とすることで、名言らしい簡潔な響きを保てます。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「勝利と没落の間には、ほんの一歩しかない。」

思想的近似例:

「栄光のすぐ隣には、常に破滅が口を開けている」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Victory has a thousand fathers, but defeat is an orphan.」── ジョン・F・ケネディ(引用元はケネディだが、思想的背景は古典的)

関連する『黄金律』

[kanren id=”22833″]

[kanren id=”22854″]

同じ人物の名言一覧

[kanren id=”28789″]