偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

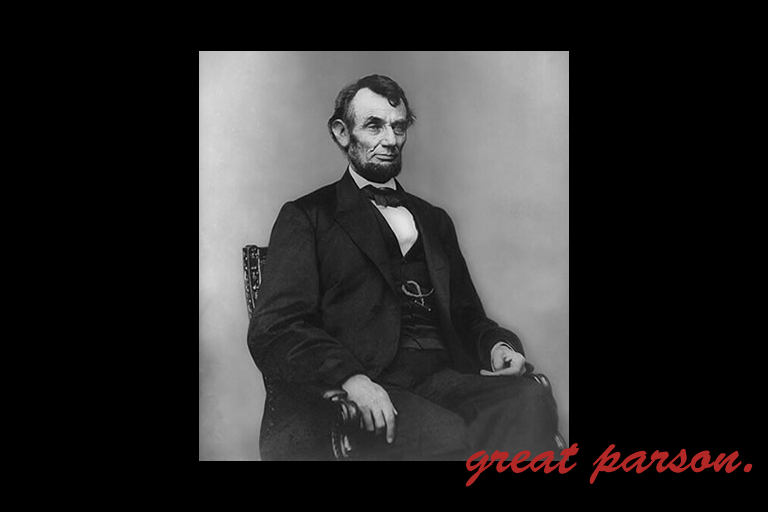

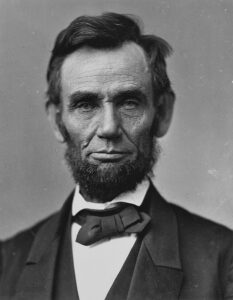

[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]アメリカの政治家 リンカーン(画像)[/say]

[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]

[adrotate banner=”6″]

考察

しかしこういう(待っている様な)人たちは、

[say name=”” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png” from=”right”]残り物には福があるっていうじゃないか。[/say]

とか、

[say name=”” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/女性の人物フリーアイコン素材.png”]私たちは残りの物だけがあれば十分なの。[/say]

と言って、自分の生き方を変えようとしない。だが、冷静に考えると、こう言う人たちの意見も一理あり、そもそも『なぜ残り物がだめなのか』とい問題にぶち当たり、

(いや、確かにそうか。人間のエゴの正当化をしてしまっていたかもしれない)

という発想が頭をよぎるわけだが、しかしやはりよくよく考えてみると、『努力した人たち』とあるわけだから、ここでいう、そうじゃない人たちは、『怠惰した人』なのである。怠惰。つまり、同じ職場にいて、努力する人が会社に貢献している間に、違う社員が怠惰し、寝坊し、足を引っ張り、不正をしたり、不純異性交遊をしたりする中で、その二人の処遇が同じであっていいだろうか。

いや、断じてそれはダメだ。

これは、『経営の教科書』に記載してある言葉だが、元は、ブッダ(釈迦)の言葉だ。

二人に与えられる機会は、平等でなければならない。だが、当然その処遇は、公正でなければならない。待っていてもチャンスは来ない。チャンスは自分で掴む物だ。よく聞くこの言葉は、本当なのである。信用しないならそれでいい。さっそくチャンスを逃してしまうことになるのだが。

[adrotate banner=”7″]

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

リンカーン『待っているだけの人達にも何かが起こるかもしれないが、それは努力した人達の残り物だけである。』

一般的な解釈

この言葉は、「受け身の姿勢で何もしない者にも運よく何かがもたらされることはあるが、その恩恵は能動的に努力してきた者の後に残されたわずかなものである」という趣旨を持っています。リンカーンは、激動の南北戦争期において、自ら考え行動する重要性を繰り返し訴えました。この発言は、努力と自助努力を重んじるアメリカ的価値観の象徴としても広く知られ、現代のビジネス・教育・倫理分野などでも引用されることがあります。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「私は自ら機会をつかみにいっているだろうか? それとも、誰かの後に続いて得られる余りものを待っているだけだろうか?」という問いを私たちに投げかけてきます。行動せずに運に任せていては、望む結果や意味ある達成にはたどり着けないという厳しくも真実を突いた警鐘です。この言葉が求めるのは、待つだけの姿勢ではなく、今この瞬間に動き出す意志です。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

「残り物」という語に込められたニュアンスは、英語では “leftovers” や “scraps” のように侮蔑的・冷淡な語調が強く、努力と怠惰のコントラストを明確に描いています。日本語では柔らかく訳されがちですが、原文の意図する対比の鮮明さを保つことが重要です。

語彙の多義性:

“wait” は単に「待つ」ではなく、「自分では行動を起こさない」「傍観する」意味合いが強く出ています。また “leftovers” という語は、単なる「余りもの」ではなく、「本来の価値を失った断片」としての意味が含まれています。

構文再構築:

名言を日本語に置き換える際、「○○かもしれないが、○○である」といった構造では柔らかく伝わりすぎる可能性があるため、「〜にしか過ぎない」「〜を待つだけでは得られない」といった表現を活用すると、原意の鋭さを保つことができます。

翻訳文に説得力を持たせるには、「文意に応じた構文選定」が重要です。

例:『その通りだ』= Exactly. / You bet. / Damn right. など、文脈依存の選択が必要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「行動せずに待つ者にも何かは与えられるだろう。だが、それはすでに他人が選び終えた後の残り物だ。」

思想的近似例:

「天は自ら助くる者を助く。」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.」── ヘンリー・デイヴィッド・ソロー(※出典未確認)

関連する『黄金律』

[kanren id=”22575″]

[kanren id=”23079″]

[kanren id=”23087″]

[kanren id=”23096″]

同じ人物の名言一覧

[kanren id=”30205″]

Language

[open title=’OPEN’]

[language-switcher]

[/open]