偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

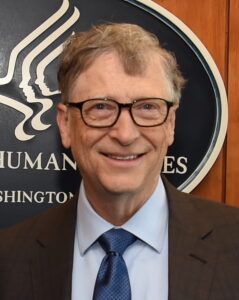

[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/人物アイコン.png”]アメリカの実業家 ビル・ゲイツ[/say]

[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]

[adrotate banner=”6″]

考察

その時代その時代に適した生き方があるのか。あるいは、生き方というものは不変的なものなのか。印象としては、不変的な生き方をする人間にこそ、生命としての矜持を垣間見る。それに比べて、時代に合わせて自分の生き方を臨機応変に変えるのは、賢く見える。だが、賢く見えるだけだ。矜持を垣間見ることは無い。

しかし、では『不変的な生き方』というのは何だろうか。『矜持』というのなら、日本に兼ねてからある『恥の文化』が隆盛を極めた時代、武士は、自らの腹を刀で引き裂く最期をよしとしていた。

また、新渡戸稲造の著書、『武士道』は、実にそうそうたる人物と照らし合わせ、その道について追及していて、奥深い。キリスト、アリストテレス、ソクラテス、プラトン、孔子、孟子、ニーチェ、エマーソン、デカルト、織田信長、徳川家康、豊臣秀吉、枚挙に暇がない。本にはこうある。

『武士道においては、名誉の問題とともにある死は、多くの複雑な問題解決の鍵として受け入れられた。大志を抱くサムライにとっては、畳の上で死ぬことはむしろふがいない死であり、望むべき最後とは思われなかった。』

かつての武士にあったそれが『不変的な矜持』であるのなら、今もそういう生き方、死に方をすることが良しとされているはずだが、そういう人物は見当たらないわけだ。

だが、『見当たらない』だけで、それが『不変的な矜持』なのだろうか。そういう気配はあるし、それが過激であるという気配もある。不変的な矜持は、『普遍的』でなければならないのか。ビル・ゲイツの親友であるウォーレン・バフェットは、自分の力を謙遜して、ラッキーだと言っただけであり、思い上がったことを言ったわけではない。

確かにこの世には、あらゆる状況が重なり合って偶然生まれる奇跡の様な幸運に恵まれることはある。だが、それは本当に『偶然』なのか。それとも『必然』なのか。その判断が、人間の運命を大きく変えることになるだろう。

[adrotate banner=”7″]

関連する『黄金律』

[kanren id=”22690″]

[kanren id=”22706″]

[kanren id=”22732″]

[kanren id=”22746″]

同じ人物の名言一覧

[kanren id=”29243″]