偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

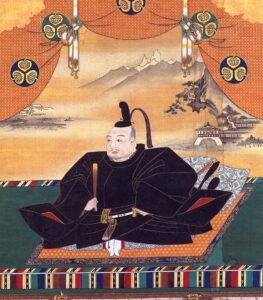

[say name=”偉人” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/戦国武将のアイコン.png”]日本の武将 徳川家康(画像)[/say]

[say name=”運営者” img=”https://a-inquiry.com/health/wp-content/uploads/2019/03/シャーロックホームズアイコン1.png” from=”right”]ふむ…。[/say]

[adrotate banner=”6″]

考察

敬われているようで、落ち度を探されていて、恐れられているようで、侮られていて、親しまれているようで、疎んじられていて、好かれている様で、憎まれている。そういう人間が大将である、と考える人間は、家康だけではない。しかしそれは、現代においての人間関係では必ずしもそうではない。私もその様な人間関係になることは、最初から良しとしていない。そういう人間関係を構築してまで、無理がある中、無理矢理に組織のトップを務めるつもりはない。

だからもし、私の会社で上に挙げられるような感情を持つ部下がいたなら、『その勘違い』を全て矯正するまで、正社員としては認めない。事実、現在の部下は当初、私を尊敬し、怖い先輩として恐れ、そして親しみ、好いているからこそ当社に入ったわけだが、確かに家康の言う通り、最初は表裏的な感情があった。

だが、私は断固として許さなかった。

『それが人間関係の最終到達地点だと思うなよ』

という気概でもって、最高の人間関係の構築を目指し、何年も部下を教育して来たのだ。従って、現在の我々の人間関係は、冒頭に挙げるような軽薄なものではない。だが、家康という人間の規模で考えた場合、私のそれとは規模の桁が違うわけだ。

松下幸之助もこう言ったが、

規模が大きくなればなるほど、小規模における発想は通用しないこともある。しかし、それはそれで稲盛和夫の『アメーバ経営』の様な発想もあるわけで、完全なるトップダウンではなく、ボトムアップ式の発想を取り入れることで、そこにある問題への解決策にもなるはずである。どちらにせよ考えたいのは、規模が大きい組織ほど、その運営は一筋縄ではいかないということ。また、『だとしたら規模が大きい理由はあるのか』という事実についてである。

Twitter上の考察意見

『大将というものはな、家臣から敬われているようで、たえず落ち度を探されており、恐れられているようで侮られ、親しまれているようで疎んじられ、好かれているようで憎まれているものよ。』#名言

この言葉はどういう意味?

— IQ.(名言考察) (@IQquote) April 1, 2020

[adrotate banner=”7″]

関連する『黄金律』

[kanren id=”22706″]

同じ人物の名言一覧

[blogcard url=”https://www.a-inquiry.com/tokugawaieyasu/”]