『ロウソクの問題』というものがある。人間は、その問題が解けないというのなら、それは『注意信号』が出ていると考えた方が良い。では、そのロウソクの問題を考えてみよう。自分が今実験の対象であり、『木製の壁に寄せられたテーブルにつく』ことをイメージして臨んでみる。『木製の壁』だ。

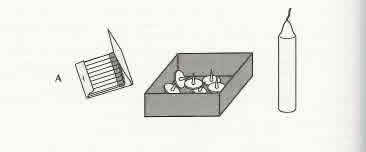

まず、木製の壁に寄せられたテーブルにつく。すると、下の図に示されるようなロウソク、画びょう、マッチを渡される。実験の参加者は、ロウがテーブルに垂れ落ちないように、ロウソクを壁につけなくてはいけない。

さて、どのようにすればロウがテーブルに垂れ落ちないように、ロウソクを壁につけられるだろうか。ここでまず最初に考えるのは、大体以下の2つの方法である。

- 画びょうでロウソクを壁にとめる

- マッチを擦って火をつけ、ロウソクの端を溶かし、壁につける

しかし、画びょうでロウソクは壁につけられない。それに、マッチで火をつけて、ロウソクを溶かして壁につける方法もあまりよくない。『ロウがテーブルに垂れ落ちないように』しなければならないのだから、溶かしてしまう時点ですでに危険である。ここで屁理屈的な考え方としては、

というものがあるが、しかしそれは『木製の壁に寄せられたテーブル』というイメージがないがしろになってしまう。やはり、このテーブルの上でそれを行う方法を解決する方がいいし、それに、その方法で必ずしもロウソクが壁にくっつくとも限らない。

では一体どうすればいいのだろうか。この問題が答えられないと、人として『注意信号』が出ていると考えた方が良い。何しろ、ここに問われる能力は『クリエイティビティ(創造性)』と『問題解決能力』だ。その能力がないと判断されるので、それはその人が『生産性の低い、その他大勢の一人』に成り下がってしまっている可能性を意味している。

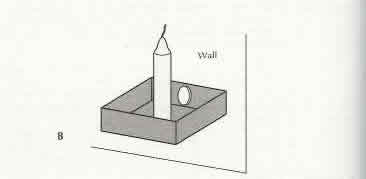

答えを見てみよう。

画びょうが入っていた箱を使い、ロウソク台として使い、画びょうで箱と壁をくっつけるのだ。これならテーブルの上で行えるし、これでロウがテーブルに垂れ落ちないように、ロウソクを壁につけることができるようになる。

『モチベーション3.0 持続する「やる気!」をいかに引き出すか (講談社+α文庫)』にはこうある。

この問題を解くには、アルゴリズム(指定されたやり方をたどる方法)ではなく、ヒューリスティック(新たな方法を見つけるために、決まりきったやり方から離れる方法)が必要だ。このような概念的課題を与えて、迅速な解決に報酬を与えることにしたら、どうなるだろうか。

もし自分がアルゴリズム的な考え方しかできない人間だとしたらどうだろうか。そういう人間は、どういう仕事ができるだろうか。そういう人間は、どれだけの問題を解決できるだろうか。そういう人間は、動物や昆虫たちとどれだけの差があると言えるだろうか。そういう人間は、地球のリーダーの名にふさわしいと言えるだろうか。言えないなら、なぜ動物や昆虫の上に君臨してしまっているのだろうか。

上記の記事では、更にこの問題を深く追及している。実は、なぜ人が主体性を失い、ヒューリスティック的な考え方ができなくなっているのかということを、記事全体を通して説明しているわけである。

例えばこの本では、この問題をインセンティブ(報酬)あり、なしに分けて解いてもらう実験をしたのだ。簡単に考えると『報酬で釣る』インセンティブありの方が早そうだ。能力をお金で引き出せるような気がするからである。

しかし、インセンティブありを提示したグループは、なしのグループに比べ、『平均3分長くかかった』のである。本にはこうあります。

思考の明晰化と創造性の向上を意図したはずのインセンティブが、かえって思考を混乱させ、創造性を鈍らせたのだ。

一体どうしてだろうか。本はこうまとめている。

報酬には本来、焦点を狭める性質が備わっている。解決への道筋がはっきりしている場合には、この性質は役立つ。前方を見据え、全速力で走るには有効だろう。だが、『交換条件つき』の動機付けは、ロウソクの問題のように発想が問われる課題には、全く向いていない。この実験結果からわかるように、広い視野で考えれば、見慣れたものに新たな用途を見つけられたかもしれないのに、報酬により焦点が絞られたせいで功を焦ってそれができなかったのである。

先ほど、この問題が解けないと『生産性の低い、その他大勢の一人』に成り下がってしまっている可能性があると書いた。それは、悪口ではない。差別発言ではない。持っているはずの潜在能力が埋没しているという事実を示唆する、啓蒙である。

参考文献